社内報のつくりかた

改行したい・改行をやめたい時の校正記号はこれ!

皆さん、こんにちは。ディレクターのタカエです。

「校正記号の時間」では、社内報の校正時に役立つ、校正記号の種類と使い方をご紹介しています。

(バックナンバーはこちら!)

第9回は、文章の「改行」にまつわる校正記号をご紹介します!

改行のための記号は見た目に分かりやすいので、きっとすぐに覚えられると思います。

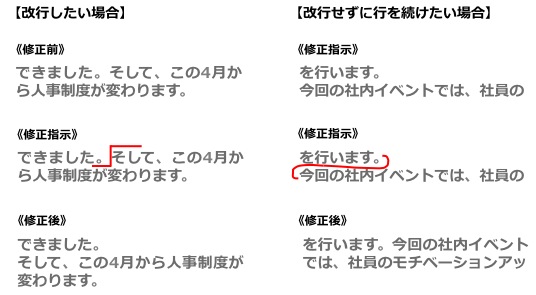

まずは、文章で改行したい部分が出てきた場合。

改行する位置に、道路のクランクのような形の記号を書き込みます。

改行位置直前の文末の文字の下に線を引き、改行開始の2文字程度の上にまた線を引き、それをさらに線で結びましょう。

続いては、改行していた文章を改行せずに続けたい場合の記号です。

この場合は、単純に改行したい文章の末尾と文頭を曲線で繋げて示します。

それでは、実際の例を見てみましょう!

どちらの記号も計上から校正記号としての意味合いが分かりやすい記号ですね。

さて今回は、最後にわかりやすい修正指示の入れ方のコツを1つご紹介します。

これまでたくさんの校正記号をご紹介してきましたが、ページのデザインや内容によっては、校正記号を文章中に書き込むスペースが少ない、書き込んだけれど細々として見づらい、なんて事があると思います。私も以前、よく見落とされやすい指示の入れ方をして失敗した経験がありました…。

そんな時は校正記号の引き出し線を見やすいスペースまでぐぐっと引っ張って、指示を書き込んだり、校正記号を書き込んだ部分を大きな赤マルで囲んだりすれば、誰にでも見やすい指示になります。

「どうすれば誰にでも分かりやすいか」「第三者が見ても分かる指示の入れ方か」

この2点を念頭においた修正指示を続けていくことで、「●●さんの指示はいつも分かりやすい!」と言われたり、ゆくゆくはミスゼロの校正ができるようになるかもしれません!

次回は、「文字を揃える指示」や「文字の送り」に関する校正記号をご紹介します!

新着記事

2023.11.16

WEB社内報

Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリットについて

Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリット...

2023.10.11

WEB社内報

社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも共感を生む方法

社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも...

2022.01.05

社内報のつくりかた

無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by glassy株式会社」

無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by...

2021.12.15

WEB社内報

メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーションツールはどっち?

メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーショ...