社内報のつくりかた

色校正とは?色校正を見るときに気を付けたい3つのポイント

2021.02.12

目次

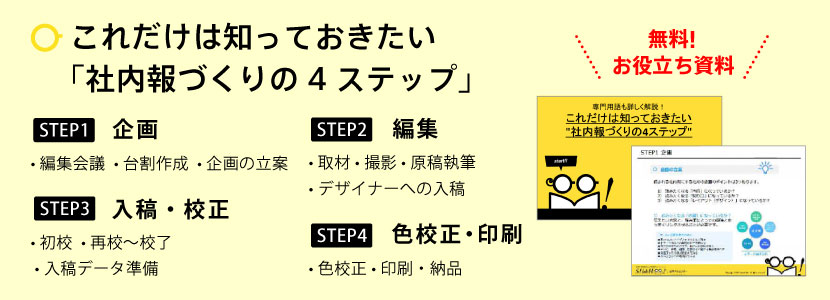

今回は社内報をつくる工程の中でも、社内報担当者の方の最後の確認になる色校正についてです。

みなさんは色校正のチェックの時に、どのように何をチェックされていますか?

そもそも、なぜ色校正が必要なのかご存知ですか?

その理由は、パソコンのモニターで見た色やオフィスのプリンターで印刷した色と、印刷会社の印刷機で印刷した色には差があるからです。もちろん青が赤になってしまうことはありませんが、赤が茶色に見える・・・ぐらいはあり得ます。最終印刷物に近い状態で、色に問題が無いかを確認していく工程が色校正です。

色校正には大きく分け3種類あります。安くて早いもの順に紹介します。

色校正の種類① 簡易校正(DDCP校正)

簡易校正では本番で印刷する用紙や印刷機を使用せずに、大型のインクジェットプリンターで簡易校正専用の出力紙、インクを使用します。DDCPとは「ダイレクト・デジタル・カラー・プルーフ」の略です。

○メリット

・最も低価格である

・他の色校正より短納期である

×デメリット

・最終仕上がりの印刷物とは色味が多少異なる(実際のインキ、用紙を使用していないため)

印刷機とカラーマッチングを設定しているので、本番に近い色味を再現していますが、簡易色校正では本紙を使用することができません。用紙には専用紙(加工したコート紙)が使われます。

上質紙や非コート紙を使用する場合は簡易色校正では完全には本番の色味を再現することはできません。

色校正の種類② 本紙校正(平台校正)

本紙校正(または平台校正ともいう)では、本番で使用する印刷用紙、平台校正用インキを使用します。

色校正専用の校正機でCMYKを1色ごとに印刷します。

○メリット

・本機校正よりは低価格かつ短納期で色校正が可能。

・紙によってインキの乗り具合が変わるため、本番の用紙で色のみえ方がわかる。

×デメリット

・本番の印刷機と色校正機は印刷方式が違うため、色がぴったり合わない場合がある。

本機校正ではベタとベタのノセの部分が濃く仕上りますが、実際の機械では校正機で刷ったように仕上らないということがあります。

これは1色ずつインキが乾いてから刷ることが多い校正機とインキが乾く前に高速でインキを重ねる実際の印刷機との構造の違いにより起きてしまいます。

色校正の種類③ 本機校正

本番で印刷する用紙・インキ・印刷機(本機)を使用し印刷します。

本番の環境と全く同じ環境で印刷を行うため、価格と時間がかかります。

色校正と本番で色を忠実に再現したい場合に適しています。

○メリット

・本番の印刷に一番近い仕上がりで色味を確認することができる。

・本番の色味で判断したい場合に適している。

×デメリット

・色校正の中で一番価格が高い。

・色校正の中で一番納期がかかる。

では、続いては色校正が出てきた後のチェックポイントについてみていきましょう。

チェックポイント1 色校正を見る部屋のライトの色に注意

色校正自体じゃなくてライトの色?と疑問に思われるかもしれませんが、色とは物体に当たった光の中で吸収されずに反射したものを、人の目が赤・青・緑など様々な色として認識します。

一見白く見える光でも種類によって、その中に含まれている色の成分が違う、ということがよくあります。

例えば、「太陽の光」と「電球の光」は、含まれる色の成分が違います。電球の光の方が、黄色から赤にかけての成分が多いのです。「蛍光灯」と「電球」を比べると、やはり電球の方が暖色系の場合が多いです。

正確に色を見るためには色評価用の照明が必要になりますが、制作会社や印刷会社でもない限り、そのような環境はありませんよね。社内報の色校正を見るときには、社員の多くがどのような環境で社内報を見るか考えてできるだけ近い環境で見てみましょう。

例えば、社員が普段過ごしているオフィスの照明は青白い蛍光灯で外の光も多く差し込む環境であるのに、窓のない会議室で暖色系電球の照明の下で色校正を見ることはお勧めできません。

営業所や拠点ごとに環境は異なっていると思いますので、悩む際には日中に北向きの窓がある環境がおすすめです。

チェックポイント2 色校正では特に画像を確認しよう

では次に色校正自体のチェックポイントです。全体の色の雰囲気を見ることはもちろん必要ですが、特に画像をチェックしていきましょう。理由は、画像は印刷用のデータに変換すると暗くなるためです。

デジタルカメラで撮影されたデータは、光の三原色R(レッド)G(グリーン)B(ブルー)のフォーマットで記録されます。これに対し、社内報で一般的に使われるオフセット印刷は、色の三原色C(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)にK(ブラック)を加えた4色のインキで印刷されます。

画像データはオフセット印刷専用に作られてはいないため、印刷に使用するためには、CMYKデータへの変換が必要となります。RGBデータをCMYKデータに変換する際に、表現出来る色の範囲(色域)が違うため、彩度の高い色がCMYKでは表現出来なくなり、彩度の低い色に変化します。

このような理由から、画像は「撮影した時とちょっとイメージが違う?」となりやすいです。色域の範囲がRGBとCMYKでは異なるためもちろん限界はありますが、なるべくイメージした写真に仕上がるよう、チェックを入れていきましょう。

チェックポイント3 人の肌色とブランドカラー

最後の色校正チェックポイントは、人の肌色と企業・商品のブランドカラーです。

人の肌色、特に顔などはちょっとした違いで印象が変わってきます。

例えば肌に赤みが足りず青白い、逆に赤黒くなりすぎてしまうとどちらにしても「不健康そう」という印象を与えやすくなります。ポイント1の光の話で触れた暖色系のライトの下で撮った写真などは、特に写真全体に赤が強く出過ぎる場合があるため、要注意です。

企業や商品のブランドカラーを使う場合は、たいていの場合指定の色が決まっているはずですので、そちらに合っているか確認しましょう。社内報を配布した後に「商品のブランドカラーの色がブレている!」なんて問題が発覚したら一大事です。ちょっとした違いでイメージに影響を与える「色」はブランディングの観点からすると非常に重要な要素です。

いかがでしょうか?あまり意識することは無くても、色はちょっとした差で印象を大きく左右する力を持っています。最終チェックの色校正で、みなさんが想定している通りの色に仕上がっているかしっかり確認してみましょう。

皆さんの社内報の仕上がりがアップされるといいですね♪

※この記事は過去の記事を加筆・修正したものです。

新着記事

2023.11.16

WEB社内報

Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリットについて

Web社内報とは?媒体を紙からWEBへ切り替えるメリット...

2023.10.11

WEB社内報

社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも共感を生む方法

社内報で動画を活用するメリットとは?「活字離れ」社員にも...

2022.01.05

社内報のつくりかた

無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by glassy株式会社」

無料でお役立ちフォーマットがDL!「社内報のきほん by...

2021.12.15

WEB社内報

メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーションツールはどっち?

メディア型とSNS型。あなたの会社に合うコミュニケーショ...